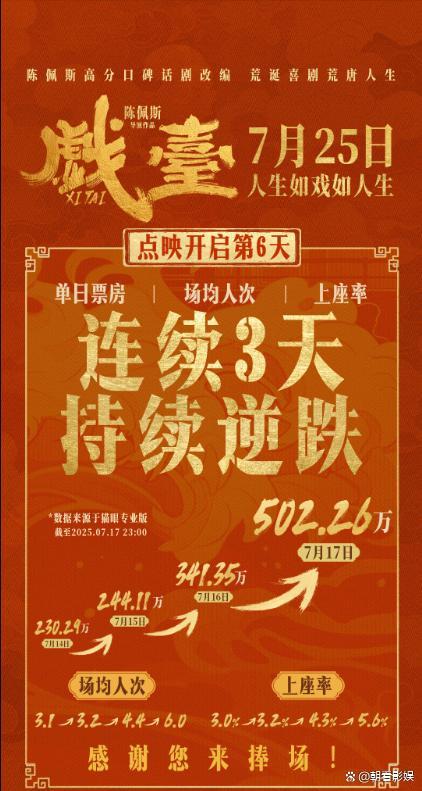

7月25日,《戏台》以13.2%的排片率进入暑期档,起初并不被看好。首映日仅14.3万元的预售票房、不足5%的排片以及三次撤资的经历让这部电影一度成为“票房笑话”。然而三天后,《戏台》单日票房逆跌300倍,豆瓣评分从8.0飙升至9.2,猫眼预测票房突破5.99亿。这场逆袭揭示了中国电影市场的残酷真相——观众正在用钱包投票。

《戏台》的逆袭始于一次反向操作。当同期电影《长安的荔枝》和《罗小黑战记2》占据黄金排片时,《戏台》被挤进凌晨场。但观众反应出乎意料:点映期间,影院经理发现观众连续三天守在同一场次,散场时全场自发鼓掌;社区老年大学组织包场观影,年轻人在短视频平台翻拍戏曲脸谱。这种口碑发酵使《戏台》的排片率从5%暴涨至35%,上座率从7%飙升至90%。

逆袭的关键在于观众对诚意的认可。71岁的陈佩斯抵押房产自掏1000万补拍关键镜头,黄渤、姜武、尹正等演员零片酬出演,剧本改编自豆瓣9.2分的同名话剧。这些细节让观众看到不靠流量明星也能讲好故事。一位95后观众在社交平台写道:“看《戏台》就像在看陈佩斯的‘倔强’——他把一辈子的喜剧功底和对梨园文化的敬畏都揉进了这部电影里。”

《戏台》的观众中,95后占比高达37%,68%的观众因拒绝流量明星而选择观影。这一数据揭示了当代观众的审美转向。影片中的荒诞桥段既是对民国梨园生态的讽刺,也是对当下娱乐圈乱象的隐喻。有观众评论:“《戏台》让我想起小时候看春晚的快乐——陈佩斯的喜剧从不靠整活,而是靠扎实的剧本和对生活的洞察。”

影片对传统文化的现代化表达成功吸引了年轻群体。当黄渤的大嗓儿在台上跑调时,弹幕区满是“这不就是我唱KTV的样子吗”;当戏班在废墟中续演时,有观众感叹“文明无价,形式可毁,精神不灭”。这种跨越时代的共鸣让《戏台》的票房曲线呈现出独特的“文化溢价”。

《戏台》的逆袭不仅是市场行为,更是一场艺术信念的胜利。陈佩斯表示:“拍这部电影就像在沙漠里种花,但我知道总有人会看到它。”影片制作期间,陈佩斯抵押房产、好友朱时茂投资百万、团队在资金短缺时靠“土办法”解决特效问题,这些细节最终转化为银幕上的真实感。但《戏台》的成功也暴露了行业困境:真正的好作品需要靠观众“抢救”。

《戏台》的票房奇迹最终以5.99亿的预测票房收尾。但这远非终点——它让更多人意识到,中国电影市场并非只有“流量为王”一条路。当陈佩斯在片尾喊出“你管得了我,还真不一定能管得了观众爱看谁!”这句话不仅属于民国戏班,更属于今天每一个愿意为艺术买单的观众。