张水华遭品牌方解约,丈夫出面辩护,同行发声称已经为她承担够多。哈尔滨赛道上的画面还在刷屏,一个女孩双腿挂血,冲过终点,抱着奖牌哭。人群里有人喊她“最快女护士”,名字叫张水华。她那天正逢生理期,硬是把全程马拉松跑完,还拿了女子组第一。镜头给到她,她抹着泪,开口却把风向推到了另一个方向。

赛后采访中,她说报名后向医院申请调班,领导没批,回复是“这是你的爱好,排班要自己跟同事协调”。她边说边哭,词很直,像是憋久了的委屈。现场很多人一愣,这段话很快发酵,评论区炸了锅。

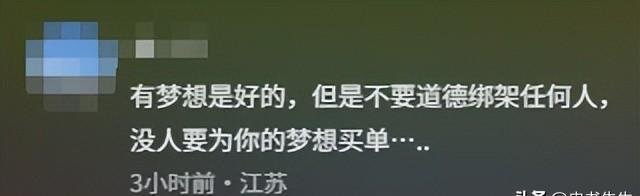

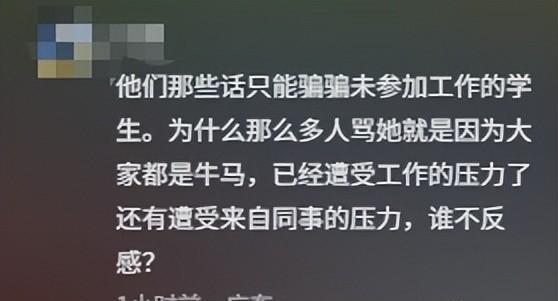

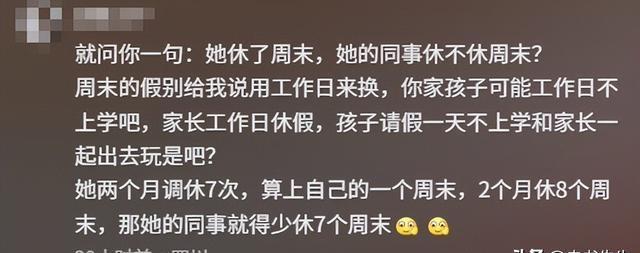

节奏直转。有人点赞她的韧劲,也有人盯住“调休”。翻看她的社交平台,近几个月参加了多场比赛。一次两次同事好商量,频繁腾挪就要有人补位。医院班次紧,夜班挨着白班,周末原本少得可怜。她若调走,别人的休息就没了。这个现实最容易刺痛人。

争议继续外溢。她账号页显示和361度有合作标识,网友据此推断比赛或有赞助,拿了名次还有奖金。赚到的是她本人,背锅的是科里小伙伴,这个对比天然惹火。舆论汹涌跑到品牌直播间,清一色喊话“解约”。

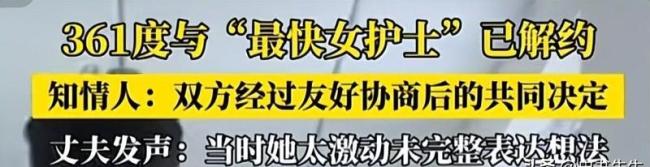

9月3日,相关负责人回应,因“未来规划不同”,双方经沟通已友好终止合作。措辞公式感很强,但信息点清晰:合作停了。对争议当事人来说,这是第一块掉下来的牌。

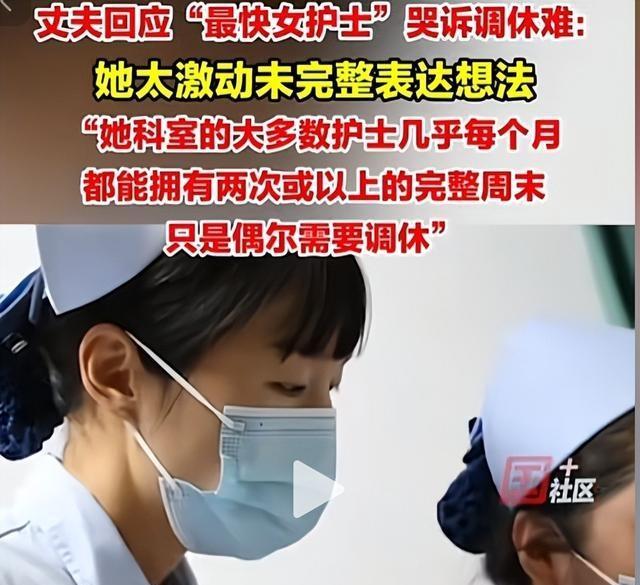

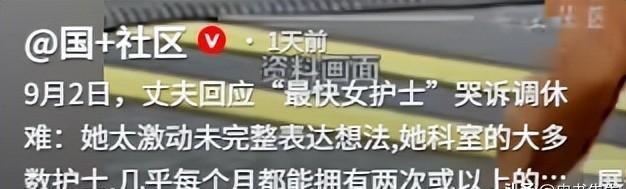

家属随后现身。张水华的丈夫出来解释,说她平时说话直,采访时被提问戳到泪点,情绪上来,没把完整想法说清。问题来自媒体:作为护士,在忙碌岗位上如何跑出这个成绩?她想到了备赛的辛苦,想到赛前的调班挫折,于是崩了。

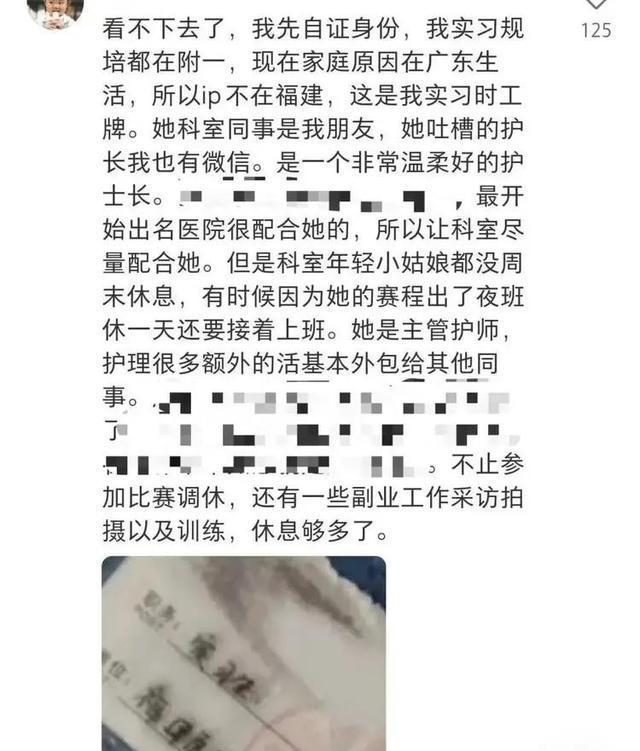

另一条线索很关键。自称和她科室有交集的同行发声,说这位护士长其实很温和,医院过去也在尽量支持她的比赛安排。因为她的赛程,科里年轻同事一些周末休息被占,值完夜班第二天还得顶班的情况并不罕见。比赛、训练、拍摄、采访一并算上,给到她的“便利”不算少,“承担”更是落在同事身上。

把几段信息放一起,故事像被调了焦。一个热烈追梦的个体,在公共岗位里对时间的挤压,被旁边的人默默消化了很久。采访时的那句抱怨,等于把内部协调的艰难端到了所有人面前。镜头前的真实换来另一种真实:公众对“公平”的敏感。

赛道上的血,真实;马拉松的冠军,真实;班表上的空缺,更真实。医护的班,是分分秒秒填出来的。想成就个人成绩,得有人替你看一段病房、接一班电话、盖一张病历。谁都理解爱好是爱好,但谁来买单问得很直白。

品牌的选择是市场反应。合作是利益共同体,舆论压力一来,最快的止损方式就是切断关联。措辞说“规划不同”,逻辑是尽快降温,把负面从自己身上撕走。动作生硬,但常见。

情绪层面还有另一面。她在赛中用凉水冲血迹的画面确实动人。很多人因此愿意原谅她的口误,或者把矛头指向提问方式。可当更多细节浮出,大家的宽容开始有条件。不是谁对谁错,而是秤砣落回到“岗位责任”和“个人热爱”的那条线上。

8月31日,她在哈尔滨夺冠;赛后发言引起讨论;网民翻出她过往参赛频率与品牌合作标识;质疑声指向“占用同事休息”和“借岗位为个人收益铺路”;9月3日品牌宣布解约;9月4日丈夫回应“情绪失控、表达不完整”;同时,有同行描述科室长期协调与同事代班的情况。节点对齐,反应并非一夜之间。

赛场到职场中间隔着一个“协调成本”。这四个字没情绪,但很贵。医护团队里,每一次调休都会让班表重新洗牌,最辛苦的是年轻人。夜班后的白班接力,人能撑住,但情绪和家庭都会被牵连。把这些算进去,争议的根才算抓住。

有个细节容易被忽略。她说“跑步是业余爱好”,同时她又拿下女子组第一,这意味着她在训练投入上的强度已接近半职业水准。训练时间从哪来?要么压缩个人休息,要么占用公休。若前者,旁人无话;若后者,牵涉同事,难免起波澜。

把镜头拉回采访现场。她的泪是当下的,镜头是放大的。直白表达在热点语境里会快速被解读为“对单位和同事的不满”,叙述的角度稍有偏差就会触发“公平感”警报。公共舆论的惯性不给修辞留余地。

跑马的奖牌终归属于个人,岗位的职责也只认名单。赛道和科室两套规则并行,撞上了,哪边让步不能靠情绪做决定。很多网友提出的建议很具体:先把本职工作安排妥当,再去追个人成绩,尽量不增加别人负担。这话朴素,却是现实里的最优解。

这件事给出的提醒简单直白。公开发言要记住“全景图”,只讲个人难处会忽略团队成本;品牌合作要考虑“人设强度”,耐受不了争议就别把形象押在“职场公平”的敏感线上;个体热爱要算“隐性账”,有人帮你顶班一次是情谊,多了就成了债。

赛道上,她配得上掌声。岗位上,那份表格也需要被看见。情绪退潮后,最稳的办法还是回到班表、回到沟通,把话讲透,把账算清,把边界立住。等哪天再上赛道,镜头里如果多一句对同事的感谢,很多话题也就消了。

暂无评论