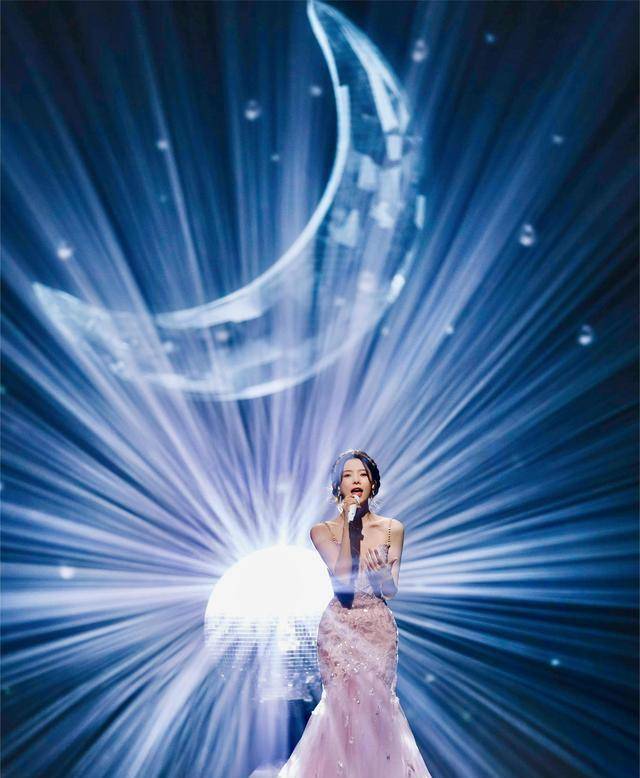

在追光灯最后一次熄灭之前,陈卓璇把舞台的呼吸声留在微博里。她写下“暂别”两个字,像把一把钥匙轻轻搁在门边——门后不是终点,而是更辽阔的音乐旷野。短短三百字,没有哭腔,没有煽情,却让热搜瞬间沸腾。人们忽然意识到,这个曾经被标签为“硬糖少女 vocal”的女孩,已经在《声生不息》的十二期节目里,把“少女”二字升华为“歌者”,再用“歌者”二字锻造成“故事讲述人”。她的每一次开口,都像在替观众拆开一封旧信:信里有黄家驹的滚烫,有张国荣的风骨,也有千禧年磁带里沙沙的电流声。

节目开录前,陈卓璇的行李箱里装着三样东西:一张泛黄的《海阔天空》歌词手稿,一支用了七年的录音笔,和一本手抄的《诗经》。她没告诉任何人,手稿是父亲1993年听完演唱会后写下的;录音笔里存着大学时期在琴房练到深夜的回声;《诗经》则夹着母亲年轻时写的批注:“声入心通,是为生生不息”。这些私密的碎片,最终在舞台上被重新拼贴。当她用粤语唱出“原谅我这一生不羁放纵爱自由”时,镜头扫过观众席,有人低头抹泪,有人高举手机灯海——那不是追星,是认亲。

最动人的瞬间往往没有特写。第五次公演结束,后台走廊空无一人,陈卓璇蹲在墙角,把脸埋进膝盖,录音笔还亮着红灯。她哼着《千千阙歌》的副歌,调子却忽然断了——原来是在模仿梅艳芳1989年演唱会破音的那一秒。“瑕疵才是活的”,她后来对工作人员说。这句话被剪进花絮,播放量一夜之间破千万。人们爱惨了她这种“故意不完美的完美”,就像爱王菲的走音,爱陈奕迅的哽咽。

此刻的告别,不是落幕,是转场。她在长文里写:“舞台的灯灭过千万次,但总有某束光,会为我再亮。”配图是昏暗后台的一束追光,光里飘着尘埃,像碎掉的星河。粉丝在评论区接力:“你追光,我们追你。”而乐评人@耳帝 转发时加了一句:“她不是在告别节目,是在告别被定义的自己。”

陈卓璇的离开,让《声生不息》留下一个悬念:下一个能把老歌唱出新血的人是谁?但更耐人寻味的是,她带走了节目里所有粤语老歌的“魂”。从《上海滩》到《红日》,她像考古学家,把埋在旋律里的时代情绪一寸寸刨出来,再浇上自己的体温。有人统计过,她翻唱的六首粤语歌,在QQ音乐评论区新增了47万条留言,其中三分之一写着“听不懂粤语,但听懂了人生”。

像陈卓璇这样有天赋又肯下功夫的新生代歌手,现在不多了。

不过也在声生不息留下了很多精彩的舞台。

希望节目后边如果有助唱或者返场环节妹妹能来,舞台根本听不够。

现场和当天的各种repo:原来唱功这么好么。

网上各种董哥:原来这么菜么。

第二期各种黑,但是现场观众投票还有两百多票。

第三期对比现场版音源,合唱更是被修得声音都没有。

总结就是能去现场的一定要去一次现场。

我对陈姐的印象还是那句我站得不够高吗?

但是糖的决赛我看了,

她就是那种很自信很有实力的爱豆,那句话也不算嘲点吧。

确实看到大家对爱豆的恶意好大,爱豆≠没实力,

陈卓璇的嗓音条件很好,缺的是感情输出。

只去两期正常唱歌也挨说太惨了。

我心目中创前二vocal的陈卓璇。

嗓音干净、空灵,很多歌都很好听。

确实有的歌可能不太适合。

很多人说的咬字问题,多少也是有的。

而且自我感觉都是小歌,尤其原创,受众面小。

希望陈姐能把视野打开,风格多换换,不要让人审美疲劳。

无论节目中播出的效果如何,

看过现场版我表示你把所有舞台都呈现的非常好,

能很明显的听出你这段时间对于自己发声的调整,

你在慢慢用更好的方式去呈现舞台。

对于芒果,我不知道应该是感谢还是愤慨。

感谢他给了你平台和机会,但也憎恶它这种难看的吃相,

甚至连大合唱都不愿意加上你的名字……

我知道,你争取过了,努力过了就不会有遗憾,

毕竟以后的路还很长,我们继续在下个舞台相聚吧。

声生不息的舞台有遗憾,才有下一次期待。

有甜蜜的《遇到》,期待很久的《天窗》首唱,

重回摇滚的《千年之恋》,让人落泪的《知足》。

有舞台有现场,听听观众的话,才会有进步嘛!

允许自己做自己的同时,也允许别人做别人。

2020年总决赛开始好感,我敢垂直入坑,

在准备考研见证着太阳升起的那些日子,是你的音乐一直支持的我。

我不是天生就乐观的人,但是你是我的太阳,

所以我也可以去当一个发烫的灯泡,继续向前冲吧!

这次你的旅程结束啦,但是每个舞台都是有效输出,

陈卓璇就是值得喜欢的,

不放过任何能学习到的机会,

所以她愿意说真话听真话只要能进步,

这么谦虚真诚的宝真的太难得了。

希望接下来能有更多的舞台展现自己。

此刻的微博上,陈卓璇的最后一条动态停在凌晨3:21.她发了一张高铁窗外的日出,配文:“带着风声继续赶路。”车厢里,录音笔循环播放着《声生不息》的谢幕曲,而她的手指在膝盖上打着拍子——那是下一首歌的前奏。