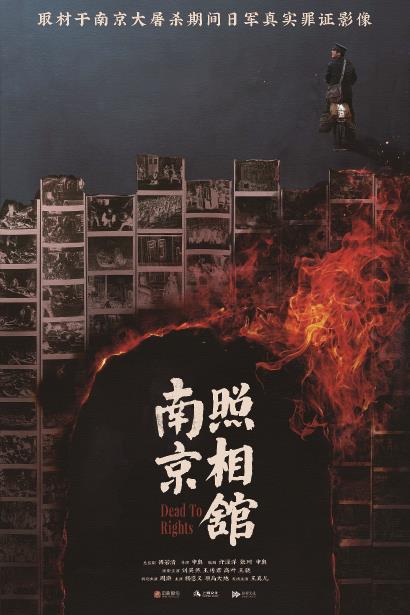

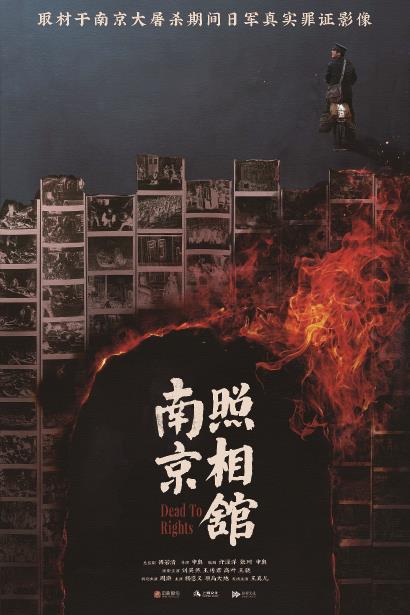

电影《南京照相馆》海报

今年暑期档,申奥执导的电影《南京照相馆》以独特的视角与深刻的历史回响,成为一部不容忽视的作品。历史的沧桑肌理与艺术的叙事张力在此交融,完成了一次跨越时空的民族记忆对话。

让历史显影

此前,南京大屠杀题材的影像创作,多以宏观视角铺展战争全景,或以标志性事件为核心展现历史的沉重与残酷。《南京照相馆》则另辟蹊径,以一家照相馆的微观叙事来折射这段血色历史。南京大屠杀期间,一群普通人在吉祥照相馆里暂避战火,却被迫为日军摄影师冲洗底片,意外发现了记录日军屠城暴行的罪证照片。他们本想在乱世中苟全性命,但目睹这些血淋淋的真相后,毅然决定不惜一切代价留存底片,让日军的罪行曝光于天下,让历史真相得以传递。

相片是影片中核心的意象,被赋予多重意义。

和平年代的相片,承载着朴素而温暖的价值。影片里,照相馆的墙上挂满普通人的笑脸:新婚夫妇的羞涩浅笑、孩童的天真憨态、全家福的团圆暖意……这些影像记录着南京城曾经的烟火气,定格了老百姓平凡的幸福。此时的相片,是生活的注脚,是人们对美好的珍视。

日军攻占南京后,相片沦为暴力机器的附庸,成为侵略者美化战争、操控舆论的工具。日军的镜头对准中国人倒在血泊中的瞬间,快门声与枪声交织成死亡的节拍,每一张影像都被他们视作“战绩”的注脚,沦为军国主义煽动国内狂热情绪的宣传素材。面对国际舆论,日军又试图以虚假的“亲善照”粉饰侵略,将侵略的罪恶包装成“解放”的谎言。侵略者不仅屠戮生命,更试图篡改记忆。

躲进吉祥照相馆里的人们手无寸铁,却面临着生与死的抉择——交出底片换取苟活,还是冒死传递真相?最终,他们选择了后者。那些记录着屠杀现场、街头枪决等的相片,承载着南京城的血泪记忆。它们应该成为法庭上审判战犯的铁证,成为反击历史虚无主义的利器——相片上凝固的血迹无法篡改,定格的事实不容否认,任何试图歪曲历史的企图,在这些影像前都将不攻自破。

影片的彩蛋部分,昔日南京城的景象与今日南京的繁华重叠,片中人物拼死保护的底片上,是如今我们随手可拍的蓝天白云、高楼大厦、车水马龙,此时,一种无须言说的震撼油然而生。

《南京照相馆》以相片为叙事线索,让历史通过普通人与相片的互动——冲洗、藏匿、传递,慢慢浮现。这种以小见大的视角,让宏大的历史叙事落到个体的具体经历中,与普通人的悲喜、生死和抉择紧密相连。观众由此得以更直观地触摸历史的厚重,也让这段人们熟知的历史有了更贴近个体经验、更具代入感的讲述方式。

人性的对照

作为一种类型电影,战争片的核心魅力还在于对人性的深度探寻与艺术呈现,那些在极端环境下依然顽强闪耀的人性微光,总能穿透银幕打动观众。

在日军屠城的阴影下,吉祥照相馆成了乱世中的一座孤岛。邮差阿昌第一个躲进照相馆,他冒用学徒身份求生,面对日军的枪口瑟瑟发抖,显得胆小而慌乱;跑龙套的演员毓秀,逃难时还带着旗袍,心心念念的是她的电影梦;日军翻译官自诩靠脑子吃饭,以为讨好日军就能换得生路;照相馆老板老金,带着家人藏在地窖,以为战争过后,还能安然生活在他心爱的南京城里……

这群小人物并非天生的英雄,却最终都选择了抗争与牺牲。

这种转变绝非偶然的冲动,而是民族意识在血与火中必然的觉醒。当日军铁蹄踏碎城池,当同胞的鲜血浸染熟悉的街道,即便是最卑微的个体,也在经历最痛苦的精神震荡——亡国灭种的阴影笼罩每个家庭,此时的沉默已成为另一种形式的屈从。于是,牺牲便从被动承受转化为主动选择,成为对侵略者最有力的反抗。

中华文化中“仁义礼智信”的传统,在和平时期或许隐而不彰,却总能在民族存亡之际迸发出惊人的力量。小人物的选择与牺牲,正是文化基因在历史危急时刻的显性表达,他们用生命完成了从凡夫俗子到民族脊梁的身份重构。每一个传递真相的牺牲者都是刺破侵略谎言的微光,这些微光汇聚起来,最终照亮了一个民族生生不息的道路。

另一方面,影片所展现的日本兵屠杀平民时的狞笑、用活人练习刺刀的兴奋、比赛杀人的癫狂,无不昭示着这群侵略者已丧失基本的人性。日本随军摄影师伊藤,是影片着力刻画的反派人物。与其他张牙舞爪的日本军人不同,他面带微笑,称阿昌为朋友,给流浪狗喂食,在前半程俨然一副“有人性”的模样。但这些不过是一层薄薄的伪装,一戳即破。他的伪善,根源不在个人品性,而在于军国主义的浸淫下战争被奉为最高价值,人性中的真善美被侵蚀和吞噬,士兵陷入狂热的战争情绪,沦为杀戮的机器。揭穿伊藤们的伪善嘴脸,不是为了延续仇恨,而是为了看清军国主义的真面目。

《南京照相馆》并非完美无缺:部分角色的转变略显仓促,个别情节的设计存在戏剧化痕迹,但这些瑕疵不会掩盖影片的光芒。它完成了一次对历史的庄重回望,也让观众在回望中更深刻地理解何为铭记,如何前行。当“铭记历史,吾辈自强”的字幕浮现,这八个字的分量如此沉甸甸。它既是对30万亡灵的告慰:山河犹在国泰民安;更是一份誓言:新时代的我们,必须以自强守护来之不易的安宁。

那些定格在底片上的苦难,终将在我们手中转化为奋进的力量。(李愚)

电影《南京照相馆》海报

今年暑期档,申奥执导的电影《南京照相馆》以独特的视角与深刻的历史回响,成为一部不容忽视的作品。历史的沧桑肌理与艺术的叙事张力在此交融,完成了一次跨越时空的民族记忆对话。

让历史显影

此前,南京大屠杀题材的影像创作,多以宏观视角铺展战争全景,或以标志性事件为核心展现历史的沉重与残酷。《南京照相馆》则另辟蹊径,以一家照相馆的微观叙事来折射这段血色历史。南京大屠杀期间,一群普通人在吉祥照相馆里暂避战火,却被迫为日军摄影师冲洗底片,意外发现了记录日军屠城暴行的罪证照片。他们本想在乱世中苟全性命,但目睹这些血淋淋的真相后,毅然决定不惜一切代价留存底片,让日军的罪行曝光于天下,让历史真相得以传递。

相片是影片中核心的意象,被赋予多重意义。

和平年代的相片,承载着朴素而温暖的价值。影片里,照相馆的墙上挂满普通人的笑脸:新婚夫妇的羞涩浅笑、孩童的天真憨态、全家福的团圆暖意……这些影像记录着南京城曾经的烟火气,定格了老百姓平凡的幸福。此时的相片,是生活的注脚,是人们对美好的珍视。

日军攻占南京后,相片沦为暴力机器的附庸,成为侵略者美化战争、操控舆论的工具。日军的镜头对准中国人倒在血泊中的瞬间,快门声与枪声交织成死亡的节拍,每一张影像都被他们视作“战绩”的注脚,沦为军国主义煽动国内狂热情绪的宣传素材。面对国际舆论,日军又试图以虚假的“亲善照”粉饰侵略,将侵略的罪恶包装成“解放”的谎言。侵略者不仅屠戮生命,更试图篡改记忆。

躲进吉祥照相馆里的人们手无寸铁,却面临着生与死的抉择——交出底片换取苟活,还是冒死传递真相?最终,他们选择了后者。那些记录着屠杀现场、街头枪决等的相片,承载着南京城的血泪记忆。它们应该成为法庭上审判战犯的铁证,成为反击历史虚无主义的利器——相片上凝固的血迹无法篡改,定格的事实不容否认,任何试图歪曲历史的企图,在这些影像前都将不攻自破。

影片的彩蛋部分,昔日南京城的景象与今日南京的繁华重叠,片中人物拼死保护的底片上,是如今我们随手可拍的蓝天白云、高楼大厦、车水马龙,此时,一种无须言说的震撼油然而生。

《南京照相馆》以相片为叙事线索,让历史通过普通人与相片的互动——冲洗、藏匿、传递,慢慢浮现。这种以小见大的视角,让宏大的历史叙事落到个体的具体经历中,与普通人的悲喜、生死和抉择紧密相连。观众由此得以更直观地触摸历史的厚重,也让这段人们熟知的历史有了更贴近个体经验、更具代入感的讲述方式。

人性的对照

作为一种类型电影,战争片的核心魅力还在于对人性的深度探寻与艺术呈现,那些在极端环境下依然顽强闪耀的人性微光,总能穿透银幕打动观众。

在日军屠城的阴影下,吉祥照相馆成了乱世中的一座孤岛。邮差阿昌第一个躲进照相馆,他冒用学徒身份求生,面对日军的枪口瑟瑟发抖,显得胆小而慌乱;跑龙套的演员毓秀,逃难时还带着旗袍,心心念念的是她的电影梦;日军翻译官自诩靠脑子吃饭,以为讨好日军就能换得生路;照相馆老板老金,带着家人藏在地窖,以为战争过后,还能安然生活在他心爱的南京城里……

这群小人物并非天生的英雄,却最终都选择了抗争与牺牲。

这种转变绝非偶然的冲动,而是民族意识在血与火中必然的觉醒。当日军铁蹄踏碎城池,当同胞的鲜血浸染熟悉的街道,即便是最卑微的个体,也在经历最痛苦的精神震荡——亡国灭种的阴影笼罩每个家庭,此时的沉默已成为另一种形式的屈从。于是,牺牲便从被动承受转化为主动选择,成为对侵略者最有力的反抗。

中华文化中“仁义礼智信”的传统,在和平时期或许隐而不彰,却总能在民族存亡之际迸发出惊人的力量。小人物的选择与牺牲,正是文化基因在历史危急时刻的显性表达,他们用生命完成了从凡夫俗子到民族脊梁的身份重构。每一个传递真相的牺牲者都是刺破侵略谎言的微光,这些微光汇聚起来,最终照亮了一个民族生生不息的道路。

另一方面,影片所展现的日本兵屠杀平民时的狞笑、用活人练习刺刀的兴奋、比赛杀人的癫狂,无不昭示着这群侵略者已丧失基本的人性。日本随军摄影师伊藤,是影片着力刻画的反派人物。与其他张牙舞爪的日本军人不同,他面带微笑,称阿昌为朋友,给流浪狗喂食,在前半程俨然一副“有人性”的模样。但这些不过是一层薄薄的伪装,一戳即破。他的伪善,根源不在个人品性,而在于军国主义的浸淫下战争被奉为最高价值,人性中的真善美被侵蚀和吞噬,士兵陷入狂热的战争情绪,沦为杀戮的机器。揭穿伊藤们的伪善嘴脸,不是为了延续仇恨,而是为了看清军国主义的真面目。

《南京照相馆》并非完美无缺:部分角色的转变略显仓促,个别情节的设计存在戏剧化痕迹,但这些瑕疵不会掩盖影片的光芒。它完成了一次对历史的庄重回望,也让观众在回望中更深刻地理解何为铭记,如何前行。当“铭记历史,吾辈自强”的字幕浮现,这八个字的分量如此沉甸甸。它既是对30万亡灵的告慰:山河犹在国泰民安;更是一份誓言:新时代的我们,必须以自强守护来之不易的安宁。

那些定格在底片上的苦难,终将在我们手中转化为奋进的力量。(李愚)