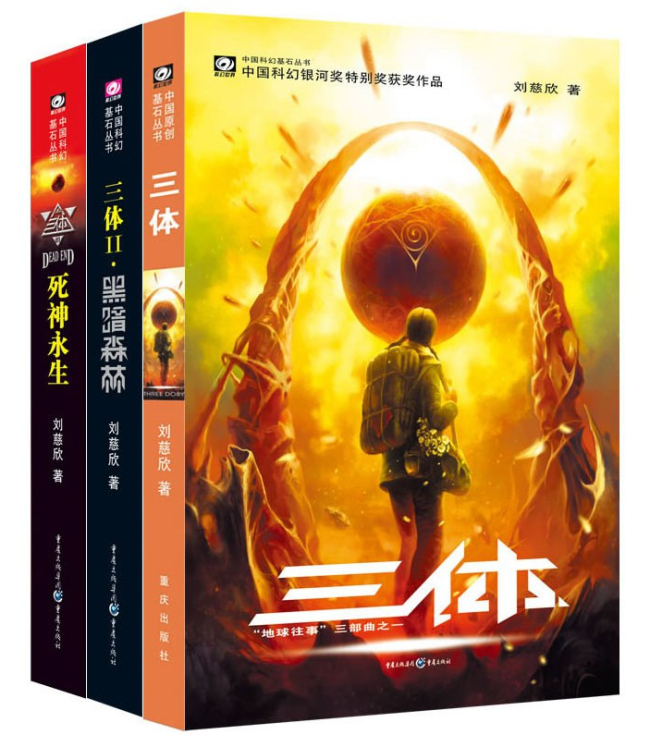

刘慈欣的《三体》三部曲是当代中国科幻文学的重要作品。自小说创作至今已有五分之一个世纪,获得“雨果奖”也已是十年前的事(2015年8月23日)。那么,《三体》中的幻想有没有可能变成现实呢?

《三体》三部曲以其丰富的想象力吸引着读者。从数学上的“三体”问题出发,作者构建了一个宇宙尺度下的文明兴衰故事。《三体》中提到的“降维打击”概念已被商界广泛引用,成为常见术语。

在小说设定中,“那些拥有神一般技术力量的参战文明,都毫不犹豫地把宇宙规律作为战争武器”,“太阳系受到的维度打击是顶级攻击方式”。三维空间里并不存在真正的“二维”物体,这一概念源于物理学中的“弦论”。根据这种理论,在普通的三维空间之外,存在六个额外的空间维度,但这些维度卷曲在一个微小的空间内。“弦论”本身只是一种假说,并未取得令人信服的成果,因此小说中使用了“神一般”的词汇来暗示“降维打击”的非真实性。

《三体》中还有许多奇思妙想,例如《三体2》中的“强互作用力宇宙探测器”——即“水滴”。它的强度比太阳系中最坚固的物质还要高百倍,可以轻易穿透地球。然而,制造出“水滴”需要极高的技术能力,这在目前的人类社会是无法实现的。

类似的超现实科技在《三体2》与《三体3》中频繁出现,这与小说的情节设定密切相关。一方面,外星文明需要拥有强大的技术能力;另一方面,时间线跨度长,人类科技水平也需要有所进步,甚至能够造出光速飞船。此外,为了跨越时间限制,小说还引入了“冬眠”的概念,但在现实中仍难以实现。

虽然《三体》中的一些超级科技尚停留在幻想阶段,但科幻小说的魅力在于其设定植根于科学基础,具有一定的预言意味。《八十天环游世界》就是一个例子,科学技术的发展已将小说家的想象变为现实。

《三体》中也有一些已经或即将成为现实的技术。例如,空天飞机的概念在上世纪就已经提出,如今波音公司的X-37无人轨道试验飞行器和中国的可重复使用试验航天器均已成功发射。另一个例子是可控核聚变技术,尽管人类距离其实现商业化还有一段距离,但核聚变不再是神秘不可触及的“魔法”。

有趣的是,在不到二十年的时间里,一些现实中的科学技术已经接近甚至超越了《三体》中的设定。这可能与小说中的“智子封锁”有关。小说设定中,三体人通过干扰高能物理实验锁定了人类科学的进步。然而,现实中的人工智能发展迅速,已经远远超过了小说中的描述。从最初的下棋、识图到现在的聊天、写作、编程等多功能大型语言模型,人工智能正在逐个击破小说中的未来图景。这场现实科技与幻想的竞速游戏才刚刚开始。