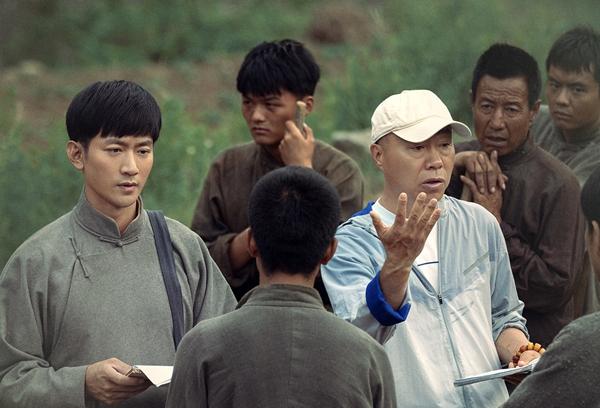

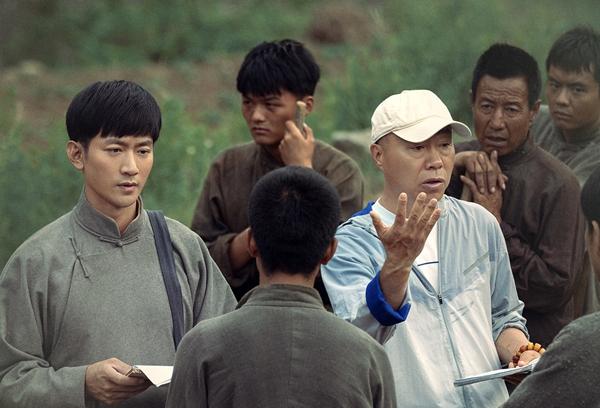

《生万物》导演刘家成工作照。受访者供图

“地是爹娘面,一天见三面。”“十年学个探花,十年学不精庄稼。田是根,地是本,打庄户的第一条就是要敬着地。”最近,一部讲述农耕故事的电视剧《生万物》热播。土地承载着人们的喜怒哀乐,见证着悲欢离合。它不仅是人们赖以生存的基础,更是他们的精神寄托。

《生万物》改编自作家赵德发的获奖文学作品《缱绻与决绝》,讲述了在近百年间鲁南大地时空背景下,宁家、封家、费家三大家族两代人在热土之上让万物生长的故事,演绎时代变迁下中国百姓对土地的深刻眷恋。

“现在年代剧很多,但是拍农村的年代剧不多。”日前,导演刘家成接受中青报·中青网记者采访。他说,剧中这些农民身上所体现的勤劳和韧性,是让中国人走到现在生生不息、几千年历史不曾断裂的原因。这种精神也必将影响今天的年轻人。

此前,很多观众是通过《正阳门下》《情满四合院》等“京味剧”认识刘家成。那些充满烟火气的胡同故事,让他成为“京味叙事”的代表导演之一。但刘家成试图走出重复的“舒适区”,尝试创作完全不一样的题材。

2024年,刘家成执导的《海天雄鹰》在央视播出,这部讲述航母舰载机飞行员的剧作,让他完成了一次“上天”的创作突破。刘家成说,刚创作完那部剧、正在寻找下一个目标时,《生万物》的剧本被递到了自己手上,“一看前十集就兴奋了”。

“当时我刚拍完‘上天’的故事,再来创作一个深扎泥土的‘下地’故事。”这样的巧合,让刘家成深刻体会到“自强不息、厚德载物”的精神。

《生万物》开篇以宁绣绣的回忆视角展开。1986年春,年迈的她回到天牛庙村的山顶,来到陨石“老天牛”身边,诉说几十年前的往事;故事结尾,宁绣绣买票走进昔日的自家老宅,恍惚间看到了所有被时光带走的亲人。

剧中,宁绣绣的成长轨迹既是个人命运的突围,又是对土地价值的重新发现。从对父亲弃救的怨恨,到主动学习编蓑衣、做农活的坚韧,宁绣绣“把日子过出花儿来”;朴实敦厚、善良宽容的封大脚,坚信勤劳就能换来丰收,相信越踏实越努力,这日子就能越过越亮堂。

刘家成希望在这部剧中表现的基调是:不管经历了怎样的痛苦,最终还是有温暖。“自古有句话:土生万物。《生万物》这个名字一下子表现了土地与人的关系,另外,这3个字也预示了生活在这个世界上,纷繁复杂的各色人等都会演绎各种不同的故事。”

原著《缱绻与决绝》时间跨度较大,涉及几代人的叙事。刘家成说,他们在调整剧本阶段就决定要根据影视创作规律作取舍。比如,“观众最多接受和两代人建立情感连接”。如果再出现第三代人当主角,观众就很难建立情感,从而选择“弃剧”。

《生万物》的大部分篇幅的时代背景集中在1926年到1947年这20多年间,以宁绣绣和封大脚的人生为主线。刘家成认为,在这20年间,无论是人物之间的张力,还是故事的浓度和力度都更强。主创还拓宽了故事的广度——描绘主线人物周边的宁家、封家和费家群像,展现他们在这个时间跨度的命运变化。

另外,“提亮”底色,是《生万物》主创们改编原著时所作的努力。

剧集适当“调亮”了原著灰色的基调和沉重的人物命运,使用了浪漫主义表现手法,还增加了一些幽默诙谐的表达,例如封二夫妇的拌嘴日常、封二和宁学祥两亲家之间的互怼名场面等。刘家成说,这种手法并不会减弱对封建时代的“批判性”,而是通过相对轻松的风格让观众更好地感知故事内核。

“我们经常说寓教于乐,得‘乐’在先,我们可以把要表达的东西糅在人物的命运中,用潜移默化的方式去影响观众,而不是把高高在上的价值灌输给观众。”刘家成反对影视作品的强行“卖惨”。在他看来,观众在轻松看剧过程中,能自然产生思考,领会到剧集内核,这才是影视剧所形成的理想效果。

《生万物》剧集将农耕文化特有的循环时间观与线性时间形成对照,展现着春耕、夏耘、秋收、冬藏的周期性;竹筒中的羽毛随春气飞腾,家家户户踅谷仓时高喊着“五谷丰登,粮食满囤”,这些民俗场景突出了地域特色,也呈现出人们对天地自然的虔敬和对丰收的渴望。

剧中有一场“试春气”的戏打动了很多观众。这个情节是宁绣绣对土地产生新认识的重要节点,她从怨恨土地渐渐转变为拥抱土地。

农民在立春时将鸡毛置于竹筒中“试春气”,鸡毛飞起便意味着春气已至。宁绣绣的独白如是说:“第一次感受了土地待耕种的迫切,俺也感受到了庄户们在感受土地的变化中,传递出对土地深深的关怀和热爱。他们用心感受土地的每一次脉动,用行动去呵护土地的每一份生机。”

封二临终前给家人们上的“最后一课”,字字句句饱含对土地滚烫、真挚的爱,戳中观众泪点——“你往地上一站,你是对它亲,还是对它诚,它心里都有数啊。你要是对它亲,对它诚,它用收成来报答你。”“俺最喜欢的就是秋分,又收粮食,又种麦子,俺最喜欢,俺赶上了。”

刘家成认为,土地所承载的不光是物质,还有人们的精神寄托。所有人物的命运都跟土地密切相关,这就是创作关键。

刘家成说,他们通过镜头语言把农村的田地、山峰、房屋,拍得很美。这种美感,让大家重新思考对土地的依恋、人与自然的关系,“所有人都离不开家乡,都有解不开的乡愁”。与此同时,剧中人不服输的拼劲,也会启发当下的年轻人。(中青报·中青网记者沈杰群)

《生万物》导演刘家成工作照。受访者供图

“地是爹娘面,一天见三面。”“十年学个探花,十年学不精庄稼。田是根,地是本,打庄户的第一条就是要敬着地。”最近,一部讲述农耕故事的电视剧《生万物》热播。土地承载着人们的喜怒哀乐,见证着悲欢离合。它不仅是人们赖以生存的基础,更是他们的精神寄托。

《生万物》改编自作家赵德发的获奖文学作品《缱绻与决绝》,讲述了在近百年间鲁南大地时空背景下,宁家、封家、费家三大家族两代人在热土之上让万物生长的故事,演绎时代变迁下中国百姓对土地的深刻眷恋。

“现在年代剧很多,但是拍农村的年代剧不多。”日前,导演刘家成接受中青报·中青网记者采访。他说,剧中这些农民身上所体现的勤劳和韧性,是让中国人走到现在生生不息、几千年历史不曾断裂的原因。这种精神也必将影响今天的年轻人。

此前,很多观众是通过《正阳门下》《情满四合院》等“京味剧”认识刘家成。那些充满烟火气的胡同故事,让他成为“京味叙事”的代表导演之一。但刘家成试图走出重复的“舒适区”,尝试创作完全不一样的题材。

2024年,刘家成执导的《海天雄鹰》在央视播出,这部讲述航母舰载机飞行员的剧作,让他完成了一次“上天”的创作突破。刘家成说,刚创作完那部剧、正在寻找下一个目标时,《生万物》的剧本被递到了自己手上,“一看前十集就兴奋了”。

“当时我刚拍完‘上天’的故事,再来创作一个深扎泥土的‘下地’故事。”这样的巧合,让刘家成深刻体会到“自强不息、厚德载物”的精神。

《生万物》开篇以宁绣绣的回忆视角展开。1986年春,年迈的她回到天牛庙村的山顶,来到陨石“老天牛”身边,诉说几十年前的往事;故事结尾,宁绣绣买票走进昔日的自家老宅,恍惚间看到了所有被时光带走的亲人。

剧中,宁绣绣的成长轨迹既是个人命运的突围,又是对土地价值的重新发现。从对父亲弃救的怨恨,到主动学习编蓑衣、做农活的坚韧,宁绣绣“把日子过出花儿来”;朴实敦厚、善良宽容的封大脚,坚信勤劳就能换来丰收,相信越踏实越努力,这日子就能越过越亮堂。

刘家成希望在这部剧中表现的基调是:不管经历了怎样的痛苦,最终还是有温暖。“自古有句话:土生万物。《生万物》这个名字一下子表现了土地与人的关系,另外,这3个字也预示了生活在这个世界上,纷繁复杂的各色人等都会演绎各种不同的故事。”

原著《缱绻与决绝》时间跨度较大,涉及几代人的叙事。刘家成说,他们在调整剧本阶段就决定要根据影视创作规律作取舍。比如,“观众最多接受和两代人建立情感连接”。如果再出现第三代人当主角,观众就很难建立情感,从而选择“弃剧”。

《生万物》的大部分篇幅的时代背景集中在1926年到1947年这20多年间,以宁绣绣和封大脚的人生为主线。刘家成认为,在这20年间,无论是人物之间的张力,还是故事的浓度和力度都更强。主创还拓宽了故事的广度——描绘主线人物周边的宁家、封家和费家群像,展现他们在这个时间跨度的命运变化。

另外,“提亮”底色,是《生万物》主创们改编原著时所作的努力。

剧集适当“调亮”了原著灰色的基调和沉重的人物命运,使用了浪漫主义表现手法,还增加了一些幽默诙谐的表达,例如封二夫妇的拌嘴日常、封二和宁学祥两亲家之间的互怼名场面等。刘家成说,这种手法并不会减弱对封建时代的“批判性”,而是通过相对轻松的风格让观众更好地感知故事内核。

“我们经常说寓教于乐,得‘乐’在先,我们可以把要表达的东西糅在人物的命运中,用潜移默化的方式去影响观众,而不是把高高在上的价值灌输给观众。”刘家成反对影视作品的强行“卖惨”。在他看来,观众在轻松看剧过程中,能自然产生思考,领会到剧集内核,这才是影视剧所形成的理想效果。

《生万物》剧集将农耕文化特有的循环时间观与线性时间形成对照,展现着春耕、夏耘、秋收、冬藏的周期性;竹筒中的羽毛随春气飞腾,家家户户踅谷仓时高喊着“五谷丰登,粮食满囤”,这些民俗场景突出了地域特色,也呈现出人们对天地自然的虔敬和对丰收的渴望。

剧中有一场“试春气”的戏打动了很多观众。这个情节是宁绣绣对土地产生新认识的重要节点,她从怨恨土地渐渐转变为拥抱土地。

农民在立春时将鸡毛置于竹筒中“试春气”,鸡毛飞起便意味着春气已至。宁绣绣的独白如是说:“第一次感受了土地待耕种的迫切,俺也感受到了庄户们在感受土地的变化中,传递出对土地深深的关怀和热爱。他们用心感受土地的每一次脉动,用行动去呵护土地的每一份生机。”

封二临终前给家人们上的“最后一课”,字字句句饱含对土地滚烫、真挚的爱,戳中观众泪点——“你往地上一站,你是对它亲,还是对它诚,它心里都有数啊。你要是对它亲,对它诚,它用收成来报答你。”“俺最喜欢的就是秋分,又收粮食,又种麦子,俺最喜欢,俺赶上了。”

刘家成认为,土地所承载的不光是物质,还有人们的精神寄托。所有人物的命运都跟土地密切相关,这就是创作关键。

刘家成说,他们通过镜头语言把农村的田地、山峰、房屋,拍得很美。这种美感,让大家重新思考对土地的依恋、人与自然的关系,“所有人都离不开家乡,都有解不开的乡愁”。与此同时,剧中人不服输的拼劲,也会启发当下的年轻人。(中青报·中青网记者沈杰群)