“能再帮我核对下站位吗?”3日,第二十届群星奖决赛上海地区入围作品巡演后台,视障演员王莉攥着同伴的胳膊轻声问,尽管同伴的视力也不到0.3……他们用一曲《无障“爱”》唱出了这座城市的互助与温暖。

舞台上可以看到,有的老板会为需要帮助的人端上一碗热气腾腾的面条,有的小朋友唱着成长的烦恼……烟火中有笑有泪的人生,就是群星奖创作的源泉。

有爱无障碍

巡演的节目中,有两个用爱打破“障碍”的故事。

一个故事发生在幕后。《无障“爱”》开演前,全盲的王莉攥着低视力的同伴的手候场,这是他们早已习惯的结对方式,出场或谢幕,哪怕只有一点微光,也要为别人照亮前路。

节目以视障人士的视角讲述他们渴望不只是被帮助,而是被平等对待的心声。小品里的故事来自视障人士在生活中遇到的真实情境。演出中的所有声音都来自人声与身体:拍手是“生活的节奏”,跺脚是“行走的脚步”,盲杖敲击地面的声音成了“独特的打击乐”——团队特意去掉配乐的大胆决定,是为了让观众更专注于他们的心声。

常人很难想象这群视障青年如何创作出这档节目:为了走位,演员要练习成百上千次,直到肌肉记住每一步的距离;排练地点在闵行,他们大多住在金山、嘉定等远郊,每周要独自搭乘两三个小时地铁,换两三趟车是常事。“每次坐地铁,总有人主动让座、帮我们报站,排练演出的路上也是一样,帮助我们的人太多了。”王莉说,“我们的艺术团叫作美爱融合艺术团,‘美爱’二字,正是取自英文‘May I help you?(我可以帮助你吗?)’,现在我们也想用艺术去帮助别人!”

确实,如今他们在生活中也成了传递温暖的人:带视多障患者(伴有自闭症、脑瘫等)做活动、唱歌跳舞,陪他们动手制作小文创;组织健视人群和视障人士一起参观展览,既学习知识,又增进沟通……前年,有个电影《奇迹乐队》讲的就是他们的故事,里面有一句歌词:“我的世界并不是黑暗的,那里有你,也有我。”

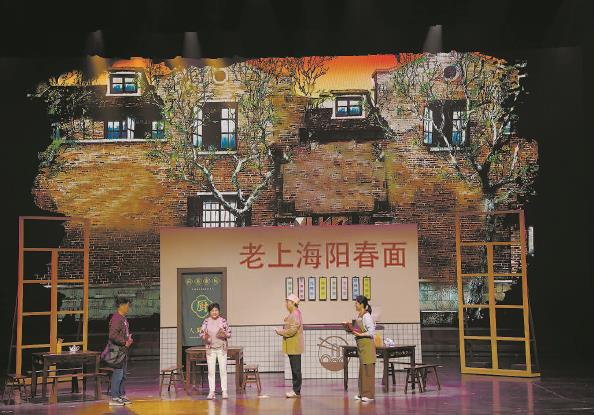

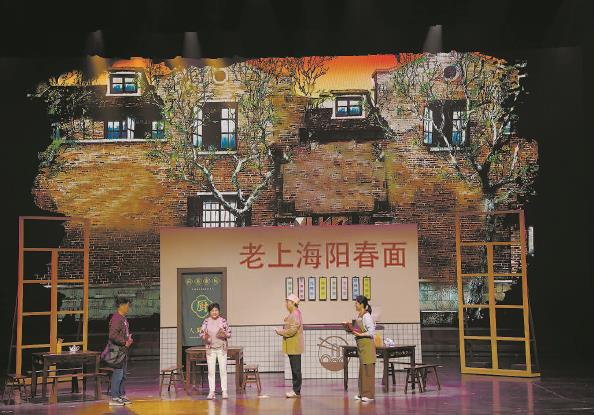

还有一个打破“障碍”的故事发生在面馆。舞台上,智障客人递出手绘“假币”,面馆老板笑着接过——这是沪剧小戏《假币真情》(见上图)里的片段。故事源于导演栾岚偶然看到的一篇报纸报道。栾岚是北方人,却对沪剧情有独钟。“这样的故事,应该用沪剧让上海的善意被看见。”她立刻找到浦东新区沪剧非遗传承人严蓉,两人一拍即合。为了还原市井味,她们走进上海老面馆:记下老板递面时的习惯,观察老食客的细节……最终的舞台上,大家共同合力,让这家面馆永远为需要帮助的人,送上一碗冒着热气的免费面条。如此暖心的面馆,如此善良的人……遍布在这个城市的各个角落。

有歌有烟火

人生路上,有人为你挡风遮雨;小区里,更是交织着人间悲喜。

几个奶奶辈的人唱着rap(说唱),用锣鼓书《房东来了》在房东和租客之间架起沟通桥梁。这个作品的作者兼演员沈玉琴,把自己在居委会多年的工作经历搬上了舞台。有一次,她组织小区里的房东和租客开座谈会,听着年轻人吐槽“房租贵”“想家”,房东感慨“不知道年轻人这么难”。“不如用锣鼓书把这些事唱出来!”沈玉琴说。

为了让传统锣鼓书更贴近现代观众,辅导老师陈思燕在曲调里掺了快板、贯口,甚至设计了一段说唱,租客的台词里还穿插了四川、江苏方言。“上海是座包容的城市,传统艺术也该包容新东西。”陈思燕说,就像剧中的房东和租客,来自不同地方,却能互相理解,这就是上海。“我们几个主演都快能当年轻人的奶奶、爷爷了,演20岁的姑娘、小伙子,一开始特别别扭。”沈玉琴笑着说,“为了找感觉,我们每天看年轻人的短视频,学他们说话的语气,练他们的动作,练到后来,一开口就能让人忘了我们的年龄。”

苏州评弹《心声》,则是嘉定区望新小学的孩子演给大家的“心里话”。创作团队为了让小朋友“自己演自己”,认真找他们聊天,小朋友吐槽:“双休日比平时还忙,要上好多补习班”“回家作业像小山,写不完就怕被老师说”。这些也成了《心声》的核心内容。主创团队说:“孩子还把自己的动作融进了表演,比如生气的时候跺脚,开心的时候拍手,演得特别真实。”演出时,台下的家长感慨:“听到孩子唱‘作业写不完’,忽然觉得平时对他太严格了,这部作品提醒我们,要多听听孩子的心声。” (新民晚报记者 吴翔)

“能再帮我核对下站位吗?”3日,第二十届群星奖决赛上海地区入围作品巡演后台,视障演员王莉攥着同伴的胳膊轻声问,尽管同伴的视力也不到0.3……他们用一曲《无障“爱”》唱出了这座城市的互助与温暖。

舞台上可以看到,有的老板会为需要帮助的人端上一碗热气腾腾的面条,有的小朋友唱着成长的烦恼……烟火中有笑有泪的人生,就是群星奖创作的源泉。

有爱无障碍

巡演的节目中,有两个用爱打破“障碍”的故事。

一个故事发生在幕后。《无障“爱”》开演前,全盲的王莉攥着低视力的同伴的手候场,这是他们早已习惯的结对方式,出场或谢幕,哪怕只有一点微光,也要为别人照亮前路。

节目以视障人士的视角讲述他们渴望不只是被帮助,而是被平等对待的心声。小品里的故事来自视障人士在生活中遇到的真实情境。演出中的所有声音都来自人声与身体:拍手是“生活的节奏”,跺脚是“行走的脚步”,盲杖敲击地面的声音成了“独特的打击乐”——团队特意去掉配乐的大胆决定,是为了让观众更专注于他们的心声。

常人很难想象这群视障青年如何创作出这档节目:为了走位,演员要练习成百上千次,直到肌肉记住每一步的距离;排练地点在闵行,他们大多住在金山、嘉定等远郊,每周要独自搭乘两三个小时地铁,换两三趟车是常事。“每次坐地铁,总有人主动让座、帮我们报站,排练演出的路上也是一样,帮助我们的人太多了。”王莉说,“我们的艺术团叫作美爱融合艺术团,‘美爱’二字,正是取自英文‘May I help you?(我可以帮助你吗?)’,现在我们也想用艺术去帮助别人!”

确实,如今他们在生活中也成了传递温暖的人:带视多障患者(伴有自闭症、脑瘫等)做活动、唱歌跳舞,陪他们动手制作小文创;组织健视人群和视障人士一起参观展览,既学习知识,又增进沟通……前年,有个电影《奇迹乐队》讲的就是他们的故事,里面有一句歌词:“我的世界并不是黑暗的,那里有你,也有我。”

还有一个打破“障碍”的故事发生在面馆。舞台上,智障客人递出手绘“假币”,面馆老板笑着接过——这是沪剧小戏《假币真情》(见上图)里的片段。故事源于导演栾岚偶然看到的一篇报纸报道。栾岚是北方人,却对沪剧情有独钟。“这样的故事,应该用沪剧让上海的善意被看见。”她立刻找到浦东新区沪剧非遗传承人严蓉,两人一拍即合。为了还原市井味,她们走进上海老面馆:记下老板递面时的习惯,观察老食客的细节……最终的舞台上,大家共同合力,让这家面馆永远为需要帮助的人,送上一碗冒着热气的免费面条。如此暖心的面馆,如此善良的人……遍布在这个城市的各个角落。

有歌有烟火

人生路上,有人为你挡风遮雨;小区里,更是交织着人间悲喜。

几个奶奶辈的人唱着rap(说唱),用锣鼓书《房东来了》在房东和租客之间架起沟通桥梁。这个作品的作者兼演员沈玉琴,把自己在居委会多年的工作经历搬上了舞台。有一次,她组织小区里的房东和租客开座谈会,听着年轻人吐槽“房租贵”“想家”,房东感慨“不知道年轻人这么难”。“不如用锣鼓书把这些事唱出来!”沈玉琴说。

为了让传统锣鼓书更贴近现代观众,辅导老师陈思燕在曲调里掺了快板、贯口,甚至设计了一段说唱,租客的台词里还穿插了四川、江苏方言。“上海是座包容的城市,传统艺术也该包容新东西。”陈思燕说,就像剧中的房东和租客,来自不同地方,却能互相理解,这就是上海。“我们几个主演都快能当年轻人的奶奶、爷爷了,演20岁的姑娘、小伙子,一开始特别别扭。”沈玉琴笑着说,“为了找感觉,我们每天看年轻人的短视频,学他们说话的语气,练他们的动作,练到后来,一开口就能让人忘了我们的年龄。”

苏州评弹《心声》,则是嘉定区望新小学的孩子演给大家的“心里话”。创作团队为了让小朋友“自己演自己”,认真找他们聊天,小朋友吐槽:“双休日比平时还忙,要上好多补习班”“回家作业像小山,写不完就怕被老师说”。这些也成了《心声》的核心内容。主创团队说:“孩子还把自己的动作融进了表演,比如生气的时候跺脚,开心的时候拍手,演得特别真实。”演出时,台下的家长感慨:“听到孩子唱‘作业写不完’,忽然觉得平时对他太严格了,这部作品提醒我们,要多听听孩子的心声。” (新民晚报记者 吴翔)